Полковник Александр Петрушин: «Правда – моя религия»

Интервью с известным тюменским историком и краеведом по случаю 75-летнего юбилея

Фото Екатерины Христозовой

Фото Екатерины Христозовой

Далее в сюжете: О работе в 80-х рассказал бывший руководитель тюменской ГАИ Герман Смирнов

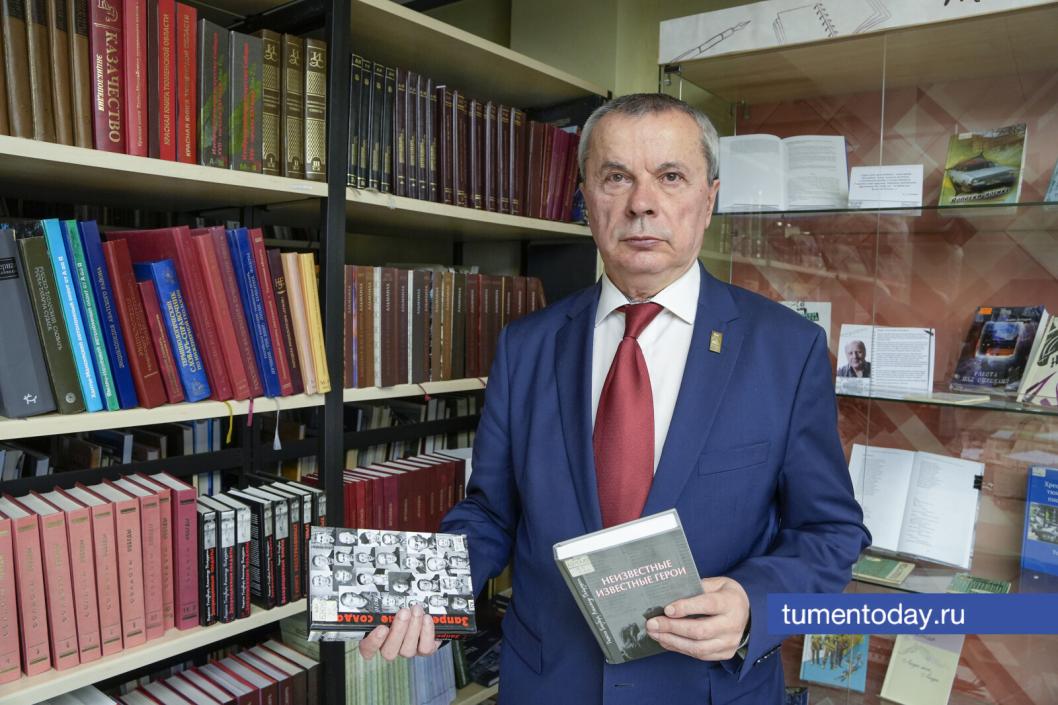

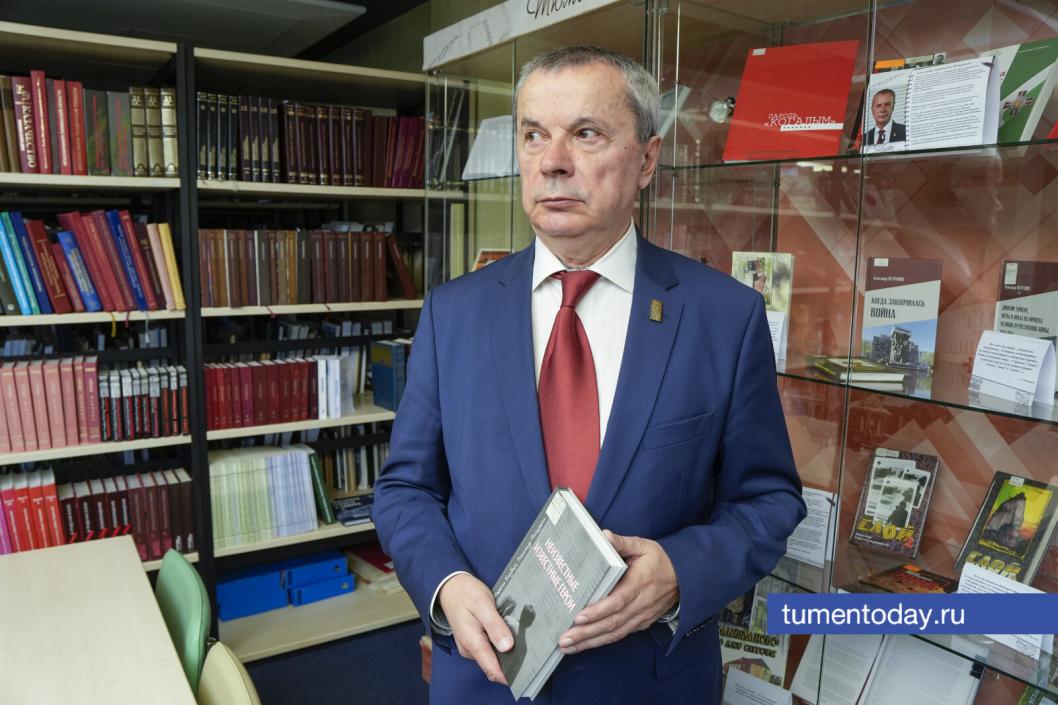

На днях, 15 марта, известному историку, писателю, краеведу, ветерану спецслужб Александру Петрушину исполнилось 75 лет. Изданию «Тюменская область сегодня» удалось встретиться и побеседовать с юбиляром, человеком, который открыл для читателей многие тайны истории.

Родом из детства

– Александр Антонович, про таких, как вы, говорят – родился еще при Сталине. Отец – фронтовик, мама – учитель, деревенское детство. И когда появилась страсть к книгам и писательству?

– Да, я из деревенского детства… Отец – тавдинский крестьянин, участник трех войн: с японцами на озере Хасан (в 1938-м), финнами (1939–1940 годы) и Великой Отечественной… Воевал командиром пулеметной роты 1-й гвардейской воздушно-десантной дивизии на Северо-Западном фронте и на 2-м Украинском фронте. В боях за освобождение украинского города Кривой Рог был тяжело ранен и контужен, ему по плечо ампутировали левую руку. После госпиталя возвратился в 1944 году в родное село, женился, работал председателем сельского совета и лесником.

Мама родилась в 1923 году в Курганской области в крестьянской семье, которую через семь лет в 1930 году выслали на север Пермского края. Родители мамы умерли на этапе. Девочку отдали в приют, где ее нашел двоюродный дядя и забрал на воспитание в Тюмень. После окончания семи классов в школе № 26 она поступила в педучилище.

Когда началась война, дядя ушел на фронт и погиб в Сталинграде. С третьего курса педучилища маму направили в Нижнетавдинский район учительницей русского языка и литературы. Со своими учениками она сутками работала на колхозных полях для фронта, для победы. Награждена медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. Потом, в 1947 году, родителей по партийной мобилизации направили в деревню Новотроицк.

Он – председатель сельского совета и лесник, а она – директор начальной, а затем семилетней школы. В этой затерянной в лесах и болотах деревне, куда электрическое освещение провели, когда мне исполнилось 13 лет, была библиотека. Я прочитал все книги из ее скромного по тем временам фонда. Большое впечатление произвел на меня роман-эпопея Шолохова «Тихий Дон».

Фото Екатерины Христозовой

Фото Екатерины Христозовой

Сотрудник КГБ

– Что повлияло на выбор вами историко-филологического факультета в Тюменском университете? Вам уже во время обучения или после окончания университета предложили учиться на высших курсах КГБ? Мама у вас из спецпереселенцев, и, хотя времена были уже другие, эта галочка в биографии могла помешать?

– Помогая отцу в лесничестве, я знал повадки птиц, зверей, различал растения, насекомых, собирал грибы, ягоды и другие дикоросы. Хотел стать биологом. Ближайшее учебное заведение такого профиля находилось в Перми. Семье было бы трудно без моей помощи содержать домашнее хозяйство (лошадь, корову, мелкий скот, птицу, огород). Старший брат служил по призыву три года в армии, поэтому после окончания 10-го класса в районном центре – в Нижней Тавде – я поступил в 1967 году на историко-филологический факультет Тюменского педагогического института. С третьего курса перевелся на заочное отделение и работал учителем истории в родной школе (к тому времени уже восьмилетней). А когда окончил в 1972 году педагогический институт (отмечу, что буквально в следующем году он стал университетом), продолжил учительствовать в Тюмени, в средней школе № 3, в поселке ДОК «Красный Октябрь». Мой педагогический стаж – 5 лет, с перерывом на службу по призыву в железнодорожных войсках. Здесь же служил в мостовом батальоне Степан Киричук, так что мы однополчане.

После демобилизации из армии я продолжал работать учителем истории и обществоведения в той же школе № 3 города Тюмени, когда мне неожиданно предложили военную службу, но уже в органах государственной безопасности. Кадровиков из Отдела КГБ по Тюменской области привлекли мое образование, служба старшиной роты и членство в КПСС. В партию меня приняли еще в армии. Никаких проблем по документальному оформлению не возникло. И через некоторое время меня откомандировали в Минск на высшие курсы КГБ СССР для получения специального образования.

Фото Екатерины Христозовой

Фото Екатерины Христозовой

Учился в так называемой идеологической группе по линии, образованной в 1967 году в КГБ по инициативе председателя Ю.В. Андропова 5-го Управления (борьба с идеологическими диверсиями противника, антисоветскими и политическими вредными проявлениями).

В Минске нам, кроме юридических и специальных дисциплин (оперативно-разыскная деятельность, криминалистика, физическая и огневая подготовка), читали историю органов госбезопасности с подробностями, неизвестными широкой общественности. Как историк я увлекся этим курсом и защитил диплом на тему: «Борьба органов госбезопасности СССР с националистическим подпольем в Западной Украине и Прибалтике в 40−50-е годы». Считалось, что последние выродившиеся из политических в уголовные банды украинских и прибалтийских националистов были разгромлены только после 1956 года. Многие уцелевшие при проведении чекистско-войсковых операций националисты и их пособники были высланы в другие регионы СССР, в том числе и в Тюменскую область. Здесь политическая ссылка и содержание в ИТК осужденных по ст. 190-прим УК РСФСР (клеветнические высказывания в адрес советского государственного строя) существовали до 1985 года.

В 1977 году я возвратился из Минска в Тюмень оперуполномоченным 5-го отдела областного КГБ. Здесь мне «досталась» медицина, к которой я по своей базовой профессии не имел никакого отношения. Пришлось начинать с азов, с истории региональной медицины. Всеми социологическими исследованиями с последующим информированием партийных органов об обстановке и настроениях в различных категориях населения занимался КГБ. Тюменская медицина 70−80-х годов – это чеховский стиль земских врачей. Поступить тогда в наш медицинский институт было непросто, а учиться по ст. 190-прим УК РСФСР – трудно, но престижно. В медицине того времени профессиональная подготовка и нравственные качества были достаточно высокими, а данная однажды клятва Гиппократа была синонимом надежности. В 2013 году, к 60-летию медвуза, я, по предложению его руководства, изложил в книге «Академия» объективную историю региональной медицины и медицинского образования.

20 марта 1980 года, 45 лет назад, ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли судьбоносное для нашего региона постановление «О неотложных мерах по усилению строительства в районе Западно-Сибирского нефтегазового комплекса». Началось «шефство» Москвы, Ленинграда и союзных республик над строительством жилья и социально-бытовых объектов в Нижневартовске (Москва), Сургуте (Ленинград), Ноябрьске (УССР), Лангепасе (БССР), Нягани (УзССР). За будущим городом Когалымом закрепили Прибалтийские республики: Латвийскую, Литовскую, Эстонскую ССР. А меня, старшего лейтенанта, назначили заместителем начальника Сургутского отдела УКГБ СССР по Тюменской области. Отдел тогда возглавлял майор А.Д. Антипин, будущий генерал-майор и начальник регионального управления ФСБ России по Тюменской области (с 1991 по 2000 г.).

Фото Екатерины Христозовой

Фото Екатерины Христозовой

В мои задачи входили, в частности, организация оперативного наблюдения за прибалтийскими строительными организациями и участие в расследованиях преступлений и происшествий на объектах добычи нефти, строительства жилья, инженерных сетей, железной и автомобильных дорог.

Часть строителей из Латвии и Литвы, Эстонии не испытывали симпатии к советским властям: их родственники служили во время Второй мировой войны в антисоветских вооруженных формированиях, участвовали в карательных акциях против еврейского населения, в боях с частями Красной армии, в послевоенных националистических движениях «лесных братьев», отбывали ссылку в Тюменской области. Кроме того, Советская Прибалтика в 1970−80-х годах считалась носителем «буржуазной идеологии, морали и культуры», поэтому региональное партийное руководство с подачи Москвы опасалось этого «идеологически вредного воздействия» на местное население.

Позднее особенности строительства и развития «нефтяных городов» изложены в моих книгах: «Пароль «Когалым» (2015), «Покачи. Первый город новой России» (2017), «Черное золото Сибири» (2021).

Первая публикация

– Ваша работа в органах вряд ли способствовала занятиям творчеством, а вот в историческом плане многие документы были вам доступнее. Расскажите об этом… Я знаю, что вы помогали многим исследователям.

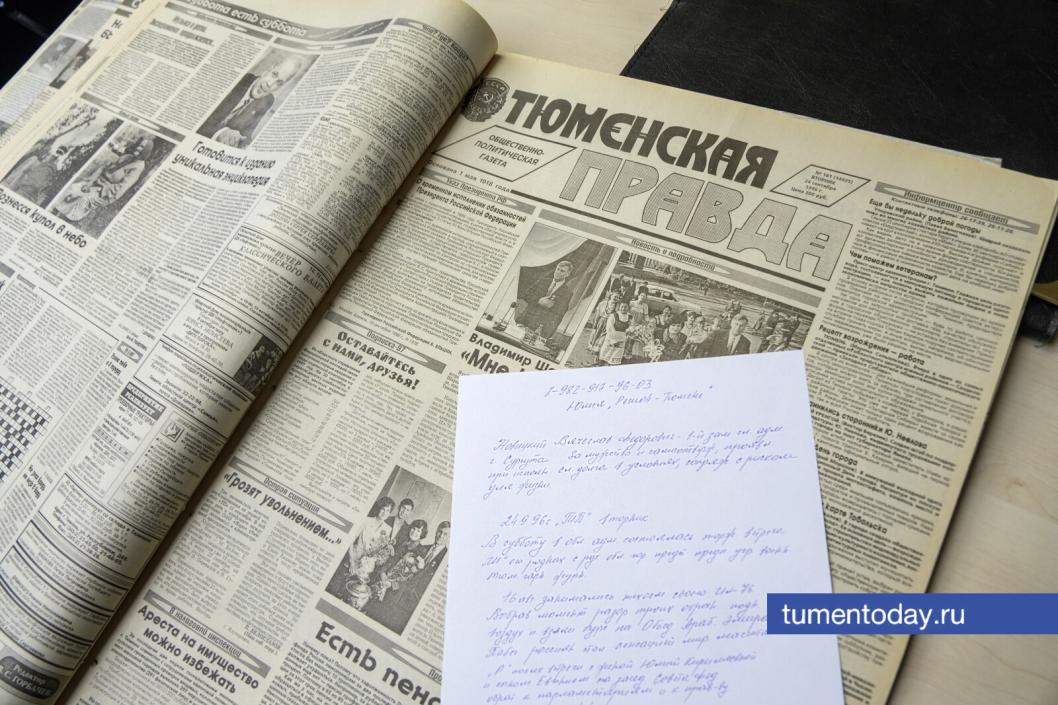

– Все это время я не забывал об истории местных органов госбезопасности. В классических монографиях моего учителя в пединституте, профессора П.И. Рощевского «Октябрь в Зауралье» и «Гражданская война в Зауралье», о деятельности органов ВЧК-ГПУ – ни слова. Поэтому моя первая публикация на эту тему появилась под заголовком «Губчека» в газете «Тюменская правда» 27 июня 1987 года. Тогда же меня захватила запретная по идеологическим причинам тема о сохранении в Тюмени с 7 июля 1941 года по 24 марта 1945 года тела Владимира Ильича Ленина. Тюменский обком КПСС отказал в публикации в местной печати моего документального очерка «Тюменский мавзолей». Но в декабре того же 1987 года, к 70-летию органов ВЧК-КГБ, этот очерк разместили в ведомственном журнале КГБ СССР, и это важное событие, в котором много мистики, перестало быть тайной.

Так случилось, что характер моей службы в органах государственной безопасности во многом из-за моего базового исторического образования и интереса к ранее недоступным документальным материалам был сопряжен с восстановлением исторической правды и справедливости, защитой чести и достоинства безвинно репрессированных по политическим мотивам граждан с 30-х по 50-е годы прошлого столетия (сфальсифицированные дела о национальных антисоветских вооруженных восстаниях в Югре и на Ямале, дела об убийстве пионера Павлика Морозова (1932 год) и ликвидации банды братьев Пуртовых, оперировавшей в тех местах (бассейн реки Тавды) с 1921 по 1933 год).

Объективное исследование причин и условий антибольшевистского крестьянского восстания в нашем крае в 1921 году (до 1991 года его называли «кулацко-эсеровским мятежом») познакомило меня с тюменским писателем Лагуновым, организатором кафедры журналистики в Тюменском государственном университете. Он предложил мне читать будущим журналистам курс «Журналистское расследование». По закону «О ФСБ» разрешалось занятие научной, преподавательской и творческой деятельностью.

Фото Екатерины Христозовой

Фото Екатерины Христозовой

«Запрещенные солдаты»

– У вас редкая по нынешним временам награда – кортик. Кортик вообще больше ассоциируется с Военно-морским флотом. За что дают кортики в органах госбезопасности?

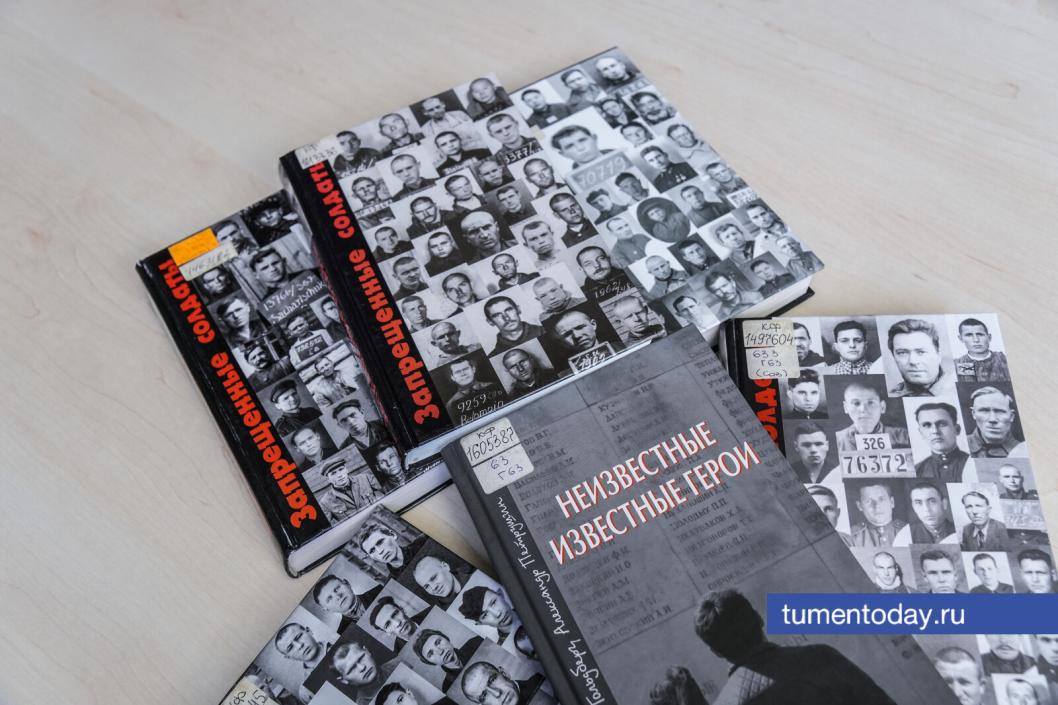

– Из всех моих государственных и ведомственных наград мне дороже медаль Министерства обороны Российской Федерации «За заслуги по сохранению памяти погибших защитников Отечества». В сентябре 1991 года по Указу президента РФ Бориса Ельцина из архива УКГБ передали на сохранение в Государственный архив социально-политической истории Тюменской области документальные материалы, не содержащие уже сведения, относимые к гостайне. Это паспорт Тюменской области (1944 года) и «фильтрационно-проверочные дела» (10 тысяч единиц хранения!) на жителей Тюменской области и автономных округов, оказавшихся во время Великой Отечественной войны в силу разных обстоятельств во вражеском плену, выживших в неволе и не запятнавших себя сотрудничеством с немецко-фашистскими оккупантами и их союзниками и пособниками.

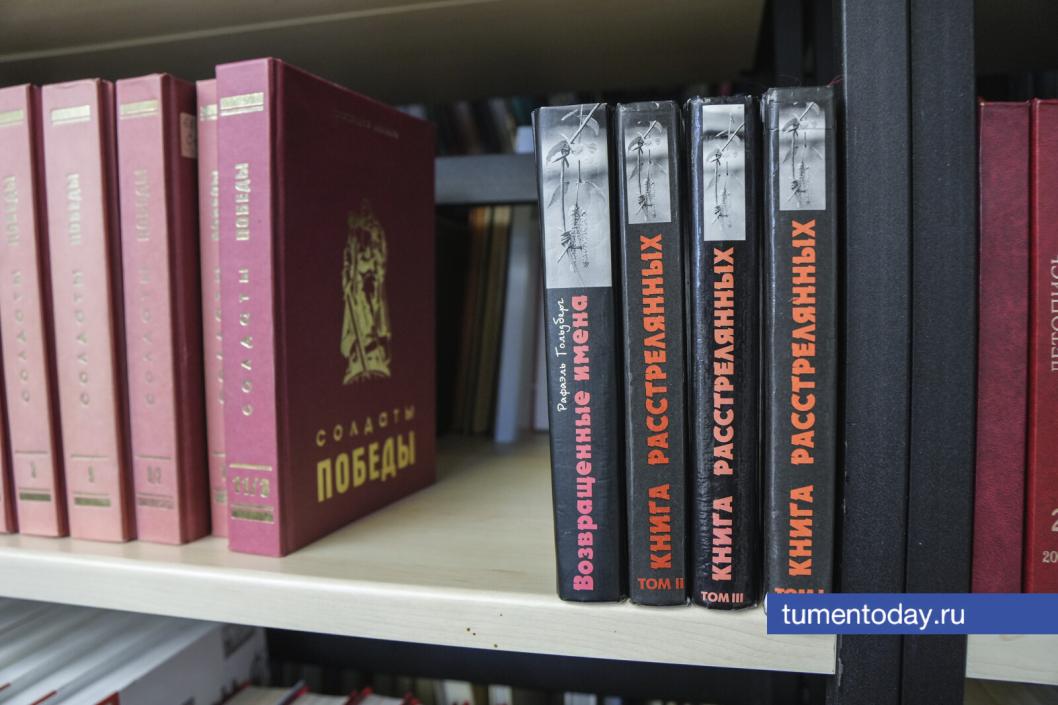

На основании этих документов в соавторстве с Рафаэлем Соломоновичем Гольдбергом (он тоже награжден этой медалью), с привлечением к работе студентов ТюмГУ вышло (при поддержке правительства Тюменской области) пятитомное издание «Запрещенные солдаты». Так мы узнали о ранее неизвестных стрелковых 175-й и 229-й дивизиях, сформированных в январе – марте 1942 года в Тюмени и Ишиме и погибших в тяжелых оборонительных боях летом того же года в условиях окружения под Харьковом и на подступах к Сталинграду.

Фото Екатерины Христозовой

Фото Екатерины Христозовой

«Политически неблагонадежные»

– С Рафаэлем Гольдбергом вы провели огромную работу по возвращению имен наших земляков, побывавших в плену. Также известны ваши работы по сибирским дивизиям во время Великой Отечественной. Что вас подвигло на такой труд и насколько его можно считать завершенным? А что дает аспирантура Академии Министерства безопасности РФ, в которой вам довелось учиться в печальном 1993-м?

– Участие в реабилитации необоснованно репрессированных в 1937−1938 годах командиров дислоцированной в Тюмени с 1931 по 1939 год 65-й стрелковой дивизии (войну закончила как 102-я гвардейская стрелковая Новгородско-Померанская краснознаменная ордена Суворова и Красной Звезды дивизия), священнослужителей Тобольской епархии и отбывавшего ссылку в Абалаке и местечке Хэ (Надымский район ЯНАО) местоблюстителя патриаршего престола РПЦ митрополита Петра (Полянского) привело меня к поступлению в 1992 году в заочную аспирантуру Академии Министерства безопасности Российской Федерации, так тогда назывался реформируемый КГБ (министром был генерал армии Баранников, который в октябре 1993 года перешел на сторону Верховного Совета Российской Федерации).

Из-за череды разных событий 90-х годов окончил аспирантуру только в 1997 году, будучи уже начальником отдела ФСБ по Ханты-Мансийскому автономному округу. В ХМАО-Югре я открыл еще одно местное воинское соединение – 75-ю отдельную добровольческую стрелковую бригаду, сформированную в мае 1942 года из репрессированных и высланных в Югру крестьян. По закону 1939 года они как «политически неблагонадежные» в Красную армию не призывались. Но могли добровольцами встать на защиту Родины. А уже в апреле 1943 года за проявленные в боях на Калининском фронте стойкость и отвагу бригаду преобразовали в 65-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Вот такая добровольческая дивизия неблагонадежных крестьян. В октябре 1944 года она участвовала в освобождении от немецко-фашистских оккупантов столицы Латвийской ССР и получила почетное наименование «Рижская».

Фото Екатерины Христозовой

Фото Екатерины Христозовой

Про золото Колчака

– Сам я столкнулся с вашими работами, когда в одном из моих северных фантастических романов «всплывает» так называемое золото Колчака, которое ищут в Сургутском районе до сих пор. Как думаете, найдут?

– В сентябре 1991 года в архиве ЦКГБ при отборе документов для передачи на госхранение была найдена чекистская ориентировка, датированная 1922 годом, по розыску орденов «Освобождение Сибири» и «Возрождение России». Эти ордена учредило в сентябре 1918 года Временное сибирское правительство. Но после государственного переворота в Омске 18 ноября 1918 года объявивший себя Верховным правителем России адмирал Колчак отменил награждение этими уже отчеканенными из драгоценных металлов орденами. Он возродил царскую наградную систему, а сибирские ордена приказал учесть в доставшемся ему золотом запасе России и хранить в кладовых тобольских монастырей. При отступлении колчаковцев осенью 1919 года на восток по рекам Иртышу и Оби эти ценности сибирского белого движения были сокрыты в бассейнах этих рек и на Приполярном Урале. Их розыск органами ВЧК, ГПУ, НКВД в 20−30-е годы и спецслужбами гитлеровской Германии летом 1943 года изложен в моей книге «Тайна сибирских орденов». Книга, основанная на рассекреченных документах. Есть надежда, что пытливые искатели обнаружат на местности эти ценности, сокрытые более ста лет назад.

Фото Екатерины Христозовой

Фото Екатерины Христозовой

Право на память

– Какие новые ваши работы ждут читателей?

– К 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне в ТюмГУ готовят к изданию сборник моих документальных очерков «Право на память». Как всегда, они о малоизвестных и необоснованно забытых событиях из истории Тюмени, Югры и Ямала, о людях, внесших достойный вклад в развитие региона и защиту Отечества.

– Вообще-то я вас считаю специалистом по гражданской войне, политическим противостояниям начала ХХ века, а сам полковник Петрушин на чьей стороне? Вас иногда коллеги-историки и краеведы упрекают в том, что вы пользуетесь так называемыми жареными фактами. А я возражаю: так это делает и труд историка, и его книгу кратно интереснее!

– Касаемо моих убеждений скажу, что в жизни, службе, общественной деятельности (15 лет возглавлял общественный совет при УМВД России по Тюменской области и представляю региональное отделение Российского военно-исторического общества) руководствуюсь положениями Конституции (Основного Закона) и подзаконными государственными актами. А в творчестве – словами русского полководца Александра Невского: «Не в силе Бог, а в правде». Для меня нет ни красной, ни белой правды. Есть та, где Бог. Поэтому правда – это моя религия.

P. S. Редакция газеты «Тюменская область сегодня» и журнала «Сибирское богатство», где Александр Антонович является постоянным автором, поздравляют нашего собеседника с юбилеем. Новых исторических находок, новых книг и любознательных читателей!